「心身を健康にする音楽の効果~歴史を再現するオペラ誕生秘話」(ハイブリッド開催)

講師 新南田ゆり氏(ソプラノ歌手、脚本家、作詞家)

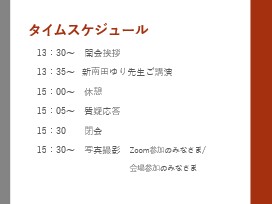

開催日 2025年9月27日13時30分~15時30分

会場 津田塾大学千駄ヶ谷キャンパス2階同窓会会議室

講演は3部構成で行なわれました。

- 音楽・音が心身に与える影響について

2.能動的音楽療法体験

3.歴史を再現するオペラの誕生秘話

以下、その内容です。

人には「心地よい」「ホットする」音(1/fのゆらぎ)があり、それを用いた療法は3000年前からあった。近年でも第二次大戦、ベトナム戦争後の帰還兵に適用され、日本でも2001年に音楽療法学会が発足した。音・音楽・香りは情景とセットで記憶され、人の成長に大きな影響を与える。とくに注意すべきは幼児期から繰り返されることばのストロークである。「言うことをきかないなら置いていくわよ」「お母さんがいないと何にもできないのね」などの12の禁止句があるが、人は20才になるまでに14万8000回のマイナスのストロークにさらされ、それから解放されるためには30万回の「私は大丈夫」というセルフストロ-クが必要になる。またそれを声に出すと4倍も有効である。年齢を問わず、私たちが他者にも対しても自らに対しても、心にとめておくべきご指摘だと感じた。

続いて、「アルプス一万尺」や「すうじのうた」を手遊びをしながら歌い、発声のポイントを学んだあとに、「アルマ・マータ」を合唱。津田梅子オペラ参加者と新南田氏のハーモニーが美しく、しばし歌うのを忘れて聞き入ってしまった。

後半は歴史オペラについてお話くださった。杉原千畝をテーマにした「人道の桜」制作のきっかけは、2009年のリトアニアでの演奏の後に現地のプロデューサーから受けた依頼であった。リトアニアには杉原を記念して250本の桜が植えられていたが、2014年に開花したとの連絡を受け、翌年に現地で初演された。歴史には隠された事実が存在したが、執筆時にはそれを歴史オペラが芸術として再現することを意識されたとのことであった。続いて北里柴三郎をテーマにした「ドンネルの夢」を上演し、来年には、津田梅子を描いた「命ひらく梅」の初演を予定している。オペラの合唱に津田塾同窓生にも参加いただきたいとのご案内があった。

参加者からの「人道の桜」の上演についての質問には、「予定していたが、イスラエルのガザ侵攻によって中止となった」ことが伝えられた。心の痛むご返答であった。

音楽の心身への効果、ことばの影響、就寝前30分間の過ごし方などを学ばせていただいただけでなく、「津田塾大学への思い」に感動し、新作オペラ「命ひらく梅」への期待が高まるご講演でした。

新南田ゆり様、素晴らしいご講演をありがとうございました。

参加者のみなさまにも御礼もうしあげます。

会員専用ページもご覧ください。